本文

安代漆工技術研究センターの紹介

設立の背景と目的

八幡平市安代地区は豊富な漆の産地という恵まれた条件を生かし、藩政時代から生活に根ざした漆器を製作していました。最盛期には約500人居たと言われる安代の塗師は、戦後の生活様式の変化やプラスチック製品などの普及により減少していき、漆器産業は衰退していきました。

漆器産業を再興するため、昭和58年4月に開設されたのが安代漆工技術研究センター (旧安代町漆器センター) です。

安代漆工技術研究センターでは、漆工技術者の育成と漆器産業の振興に貢献することを目的としており、設立以来、漆器産業の後継者を育成しています。

研修内容

安代漆工技術研究センターでの研修は、基礎課程2年、専攻課程1年となっており、研修内容は次の通りです。

基礎課程

- わん類、盆類、乾漆、まき絵等の制作の実習

- デザインの実習

- 漆に関する専門知識の講義

- その他基礎課程において必要と認める研修

基礎課程では、漆器製作技術を正確に習得するため少人数での指導を行っています。

海外からの研修生も受け入れており、台湾、ドイツ、オランダなどの受け入れ実績もあります。

専攻課程

- 漆の専門技術を活用した量産及び販売の実習

- 経理等の講義

- 商品構成及び木地発注の実務

- その他専攻課程において必要と認める研修

令和5年度修了生作品

基礎課程

堀口 史帆 作 「十連朱乾漆盛器」

蓮の葉がひらいている様子からインスピレーションを受けて制作しました。曲線を魅せるために塗り立てで仕上げました。

菊池 可恋 作 「ご飯椀(朱、溜)」

ご飯をいっぱい食べたい人向けに大きく深い丼ぶり型の飯椀を考えた。これで何度もおかわりしなくて大丈夫。

専攻課程

齊藤 志保 作 「朝食器(朱、溜、木地呂、木地呂もみじ)」

朝に使える食器をコンセプトに混ぜたりすくいやすい様に深さがあり転びにくい様重心を下に高台を広くした。

研修生の募集

現在、募集は行っておりません。

修了生の活躍

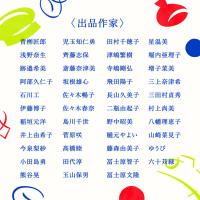

安代漆工技術研究センターの修了生は、安比塗企業組合を設立し「安比塗漆器工房」の運営を行っているほか、浄法寺うるし専門の漆器工房「滴生舎」や、奥州藤原文化の栄華を今に伝える秀衡塗を創業以来、木地作りから加飾までのすべてを一貫して造る唯一の工房「丸三漆器」をはじめとして、国内外で塗師や漆芸作家として活躍しています。そのうち屋号等で活動されている方々の一部を以下にご紹介しています。

- 安比塗漆器工房

- あづかり処 福虫<外部リンク>

- AonsIwate<外部リンク>

- 石川工房<外部リンク>

- 漆弓具工房<外部リンク>

- 漆工房 失楽~あけら~

- うるし工房一良<外部リンク>

- 漆工房ふるだ

- うるしぬりたしろ<外部リンク>

- kinoshiru<外部リンク>

- 艸工房<外部リンク>

- 工房汽水<外部リンク>

- ゴキタ漆工房<外部リンク>

- 漆工びん<外部リンク>

- TISTOU

- 滴生舎<外部リンク>

- ぬり千<外部リンク>

- 野つけうるし<外部リンク>

- 羽沢工房

- 丸三漆器<外部リンク>

- 三田村家<外部リンク>

- ゆうび

- 夢積工房<外部リンク>

- やまなみ工房

催事

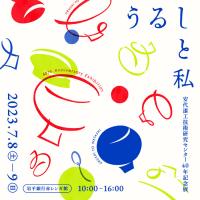

(終了しました)『うるしと私 安代漆工技術研究センター40年記念展』

安代漆工技術研究センターの設立から40年を迎えた記念に、修了生43名の漆作品を一堂に会する展示販売会を開催します。漆器をお探しの方も、漆の可能性について興味のある方も、様々な表現の漆を探しにお越しください。

- 日時 令和5年7月8日(土曜日)・9日(日曜日) 10時から16時まで

- 場所 岩手銀行赤レンガ館・大ホール(盛岡市中ノ橋通一丁目2-20)

紹介記事等

日本遺産奥南部漆物語推進協議会サイト 奥南部漆物語オーディオガイド8「後継者を育てる八幡平市安代漆工技術研究センターと安比塗漆器工房」<外部リンク>

厚生労働省 技能振興ポータルサイト:技のとびら 「地域発!いいもの」好事例集-Project01 途絶えかけた伝統を塗師を仕事にする志が再生する<外部リンク>

広報はちまんたい令和5年10月号(340号) 「安比塗、四十年のその先へ。」

※本サイトに掲載している画像、作品デザイン、文章等を無断で複製、改変あるいは転用し、配布あるいは閲覧させる等の行為については一切禁止します。

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)

防災・災害情報

防災・災害情報 夜間・休日診療

夜間・休日診療